7月29日(日)真夏の焼けつくような空のもと7名の会員が、彫刻清掃に参加してくださいました。

7月29日(日)真夏の焼けつくような空のもと7名の会員が、彫刻清掃に参加してくださいました。

「開拓母の像」は、札幌を代表する彫刻家佐藤忠良が北海道農協夫人連絡協議会10周年を記念して制作を依頼されたものです。制作にあたっての面白いエピソードがありますが、ともあれ佐藤忠良には珍しく重厚で、逞しく生きた開拓農民女性の姿や思いが見事に表現された作品です。投稿の写真でビフォーアフターがお解りいただけるでしょうか。水洗いからワックスがけ、そして磨き上げるまで入念に行い、素晴らしく美しく蘇りました。細川の解説の後、大通公園の木陰で頂くおにぎりもピクニック気分でなかなか良いものです。参加頂いた皆様お疲れ様でした。

投稿者「細川」のアーカイブ

2018かもくま祭

2018年7月1日(日)中島公園に於いて、恒例の「かもくま祭」が行われた。生憎の雨で外での活動は中止。こぐま座を含む中での活動になった。彫刻美術館友の会では、彫刻作品の写真をボードに張ったジグソーパズルに挑戦してもらった。上手くできた子供たちには、風船アートや手作りの品をプレゼント。狭い場所で少しかわいそうでしたがとても楽しそうでした。

小樽・余市バスツアー

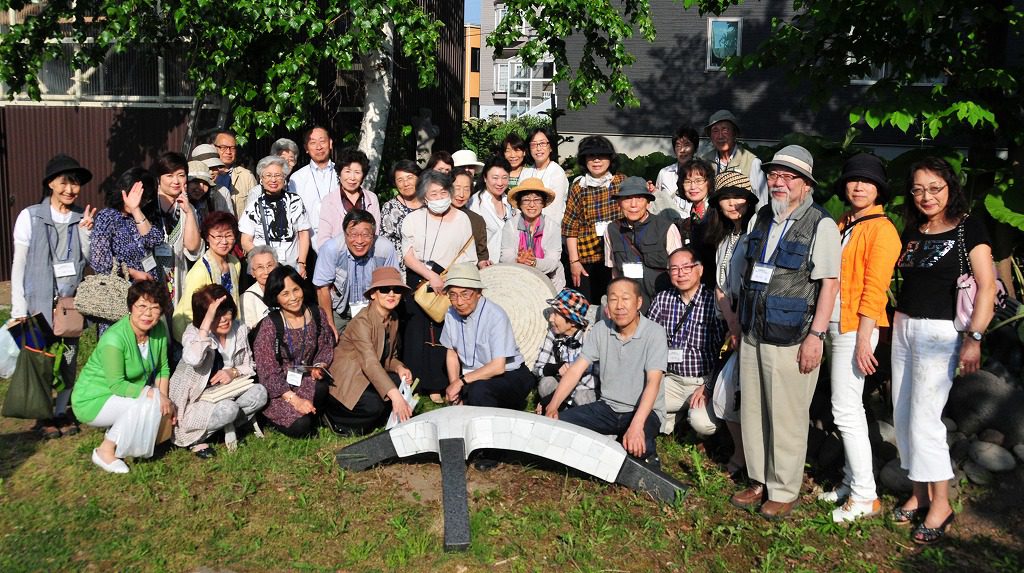

2018年6月6日(水)前日の大雨とは打って変わり、良いお天気に恵まれ、参加者43名で初夏の小樽・余市のバスツアーを楽しみました。

工程は、フゴッペ洞窟・オチガビワイナリー・小樽芸術村・渡辺行夫アトリエ訪問といったところです。

オチガビワイナリーではフレンチのランチを頂き、ワインは飲み放題でしたが時間が限られていたので申し訳なかったと思っています。オチガビワイナリーは5月19日に彫刻美術館で行われた松本隆さんの文化講演会で「ロッピアのテラコッタ彫刻の再現に向けて」~ワインの釉薬=ワインの澱を受けての訪問になりました。

小樽芸術村は2回目の訪問ですが、今回はお隣にある旧三井銀行での「浮世絵展」をアートコーディネーターの高橋淑子さんの説明を受けながら堪能しました。天井に映し出された映像は、会員馬場房子さん制作のもので、ゆったりとしたソファーにしばし座りこみ、心地よい時間でした。最後渡辺行夫先生のアトリエ訪問、石の彫刻家で有名ですが近年「イタドリ」に夢中!北海道で自生するのは大イタドリで粉末にして接着剤と混ぜて作るそうです。丁度何ともリアルな恐竜が見られ、楽しませて頂きました。皆様お疲れ様でした。

第5回彫刻セミナー&講演会

5月19日(土)午前から午後に渡り、本郷新記念札幌彫刻美術館で開催されました。

第5回彫刻セミナー【屋外彫刻の固定における危険性と鉄材料の問題点】と

講演会【ルネサンス期フィレンツェのテラコッタ彫刻】が盛会のうちに終了。

午前は、武蔵野美術大学、黒川教授の彫刻セミナーで彫刻家や修復専門家を含めて

約30人が参加。特に野外彫刻における鉄材の腐食と補修問題点が報告されました

午後の講演会は参加者数50人余りで研修室がほぼ満席!

司会の常田益代先生(北大名誉教授)が古代ギリシア・ローマ時代のテラコッタの特徴、ロマネスクからルネッサンスに至るまでのイタリア、フィレンツエの建築や産業構造などに触れ、お二人の講演に移りました。

藤崎悠子先生の【イタリア・ルネサンスのテラコッタ彫刻とロッビア工房の施釉作品】は15世紀のイタリア美術の歴史と特徴を紹介しながら、3代にわたる彫刻家ロッビア一族のテラコッタ制作を解説したもので、沢山の図版による緻密なプレゼンはいずれも興味深く、大変勉強になりました。

松本隆先生の【ロッビアのテラコッタ彫刻の再現に向けて~ワインの釉薬の話】では余市産のワイン滓から作った釉薬を施して作った再現テラコッタ作品と約500年前のロッピア実作品の断片までも持参し、現物をかざしての熱のこもった解説に午前・午後を通して、それぞれの内容が大変刺激的かつアカデミックだった上、ルネサンス期フィレンツエのイメージまでも重なり、この一日はまるで大学での講義や実習を思わせるほど大変充実したものになりました。

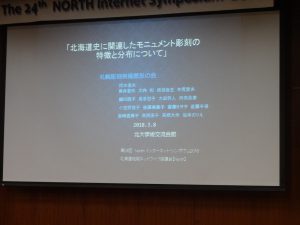

第24回”North Internet Symposium”2018

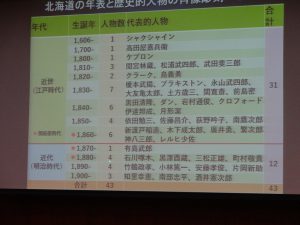

2018年3月8日(木)北海道大学学術交流会館において、創立25周年記念・第24回”North Internet Symposium”が行われた。札幌彫刻美術館友の会は毎年参加しており、今回は「北海道史に関連したモニュメント彫刻の特徴と分布」という演題で橋本会長が登壇した。

加藤宏子さんが、第2回本郷新記念札幌彫刻賞を受賞

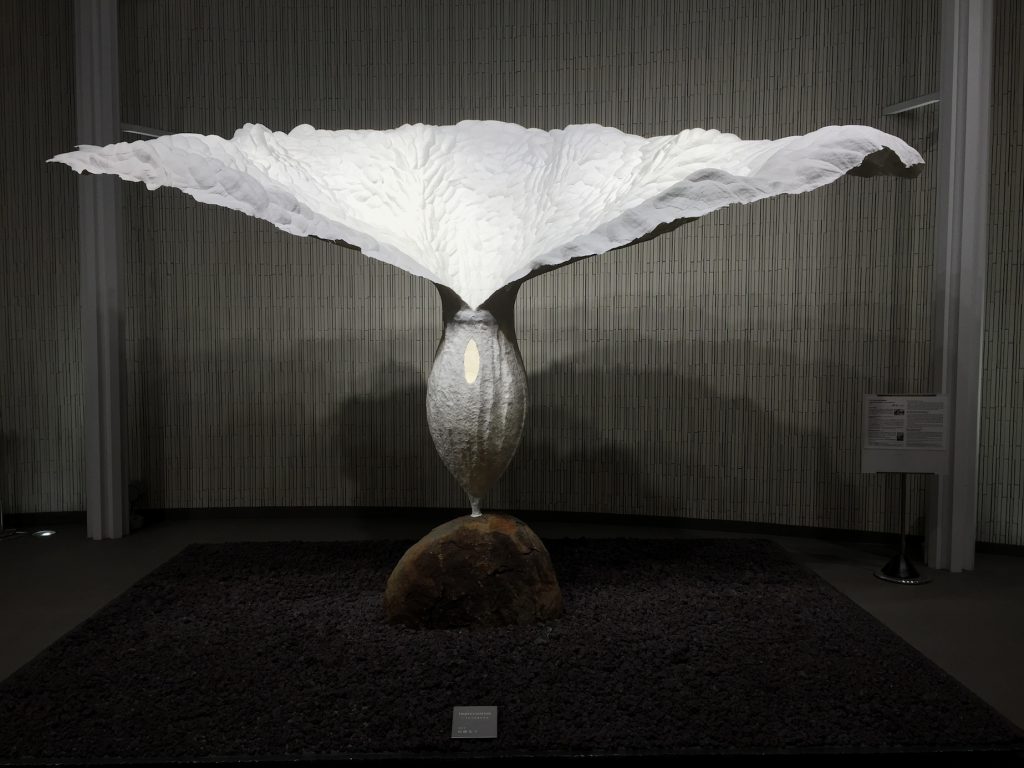

上記の作品は、2018年第2回本郷新記念札幌彫刻賞を受賞された、加藤宏子さんの《improvisation~うけとめるかたち》です。 受賞作品は、大通交流拠点地下広場(市営地下鉄大通コンコース)に設置されたもので3年間展示されます。

戦後日本で活躍した本郷新(1905-1980)は札幌生まれで全国に数多くの彫刻を残し、本郷新記念札幌彫刻美術館は、本郷の功績を記念し1983年以来隔年で15回に渡り優れたパブリックアートに「本郷新賞」を送っています。2013年30年の節目を機に「本郷新記念札幌彫刻賞」と名称が変わったものです。ちなみに加藤宏子さんは、橋本会長の姪御さんです。

和紙が作り出す不思議な世界を是非ご覧ください。

◆使用した写真は、彫刻美術館友の会々員・常田益代様から提供頂きました。

道立帯広美術館で橋本会長講演

「よいこつよいこ」修復作業

唐牛幸史さん制作のブロンズ

唐牛幸史さん制作の「くりのみ幼稚園~園長と遊ぶ園児2人のブロンズ」が出来上がり設置されました。

昨年後志方面バス旅行で立ち寄った唐牛さんのアトリエで、制作途中だったこの彫刻が札幌市月寒公園に隣接する「くりのみ幼稚園」公園に完成設置されました。園長の遺言で、堅苦しい彫像ではなく子供たちと戯れるほのぼのとしたもの。唐牛さんの人柄がにじみ出ていると感じました。バス旅行に参加された皆様には大変興味深いのではないでしょうか。お近くの方は是非ご覧ください。

会報「いずみ」61号一部訂正

会報「いずみ」61号6ページ掲載の、札幌駅南口に設置されたフラワーモニュメントは、会員猪俣岩生さんの基本設計ですが、ロゴマーク「札幌スマイル」は札幌市のものですので、紛らわしい表記で訂正の上お詫びいたします。