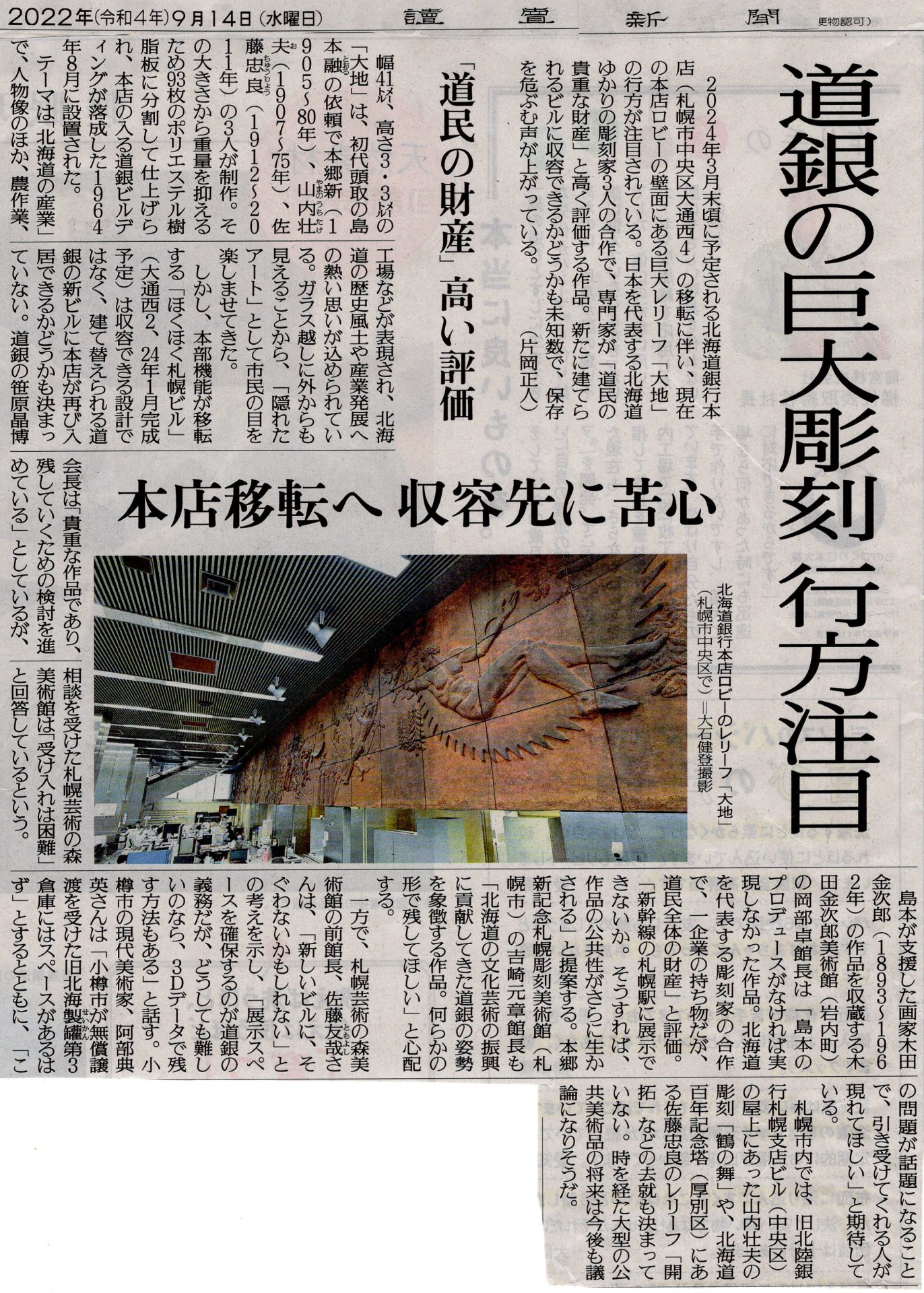

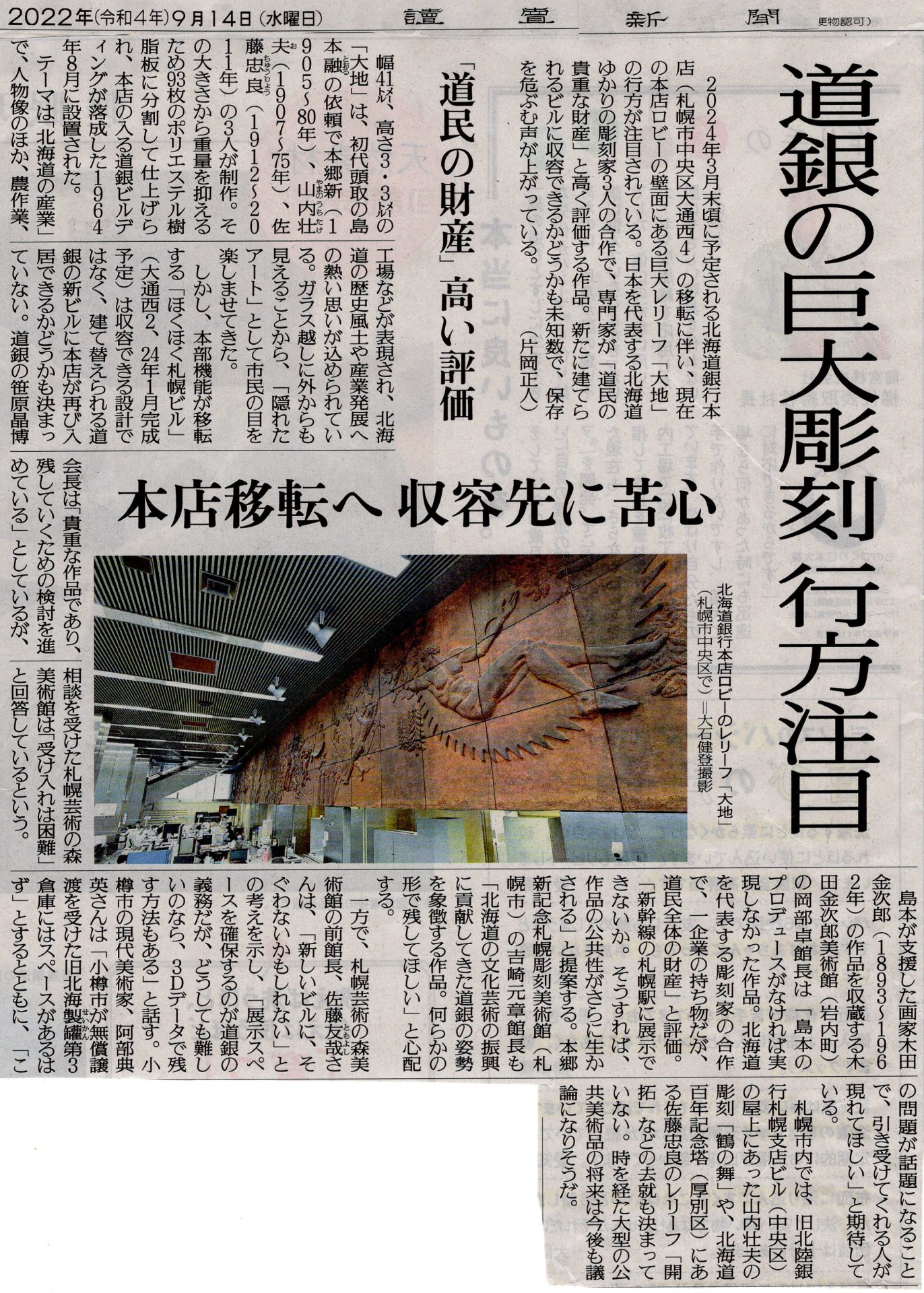

読売新聞2022年9月14日掲載紙

読売新聞2022年9月14日掲載紙

9/4(日)に大通公園にて野外彫刻の清掃を行いました。

ロータリークラブの方々にもご協力いただき、16名での活動となりました。

若い女の像、有島武郎文学碑、漁民の像の3作品の

水洗い、およびワックスがけを行いました。

今週よりオータムフェストで大通公園も賑わいますので、

彫刻を多く見てもらえるタイミングで、清掃を済ませることができました。

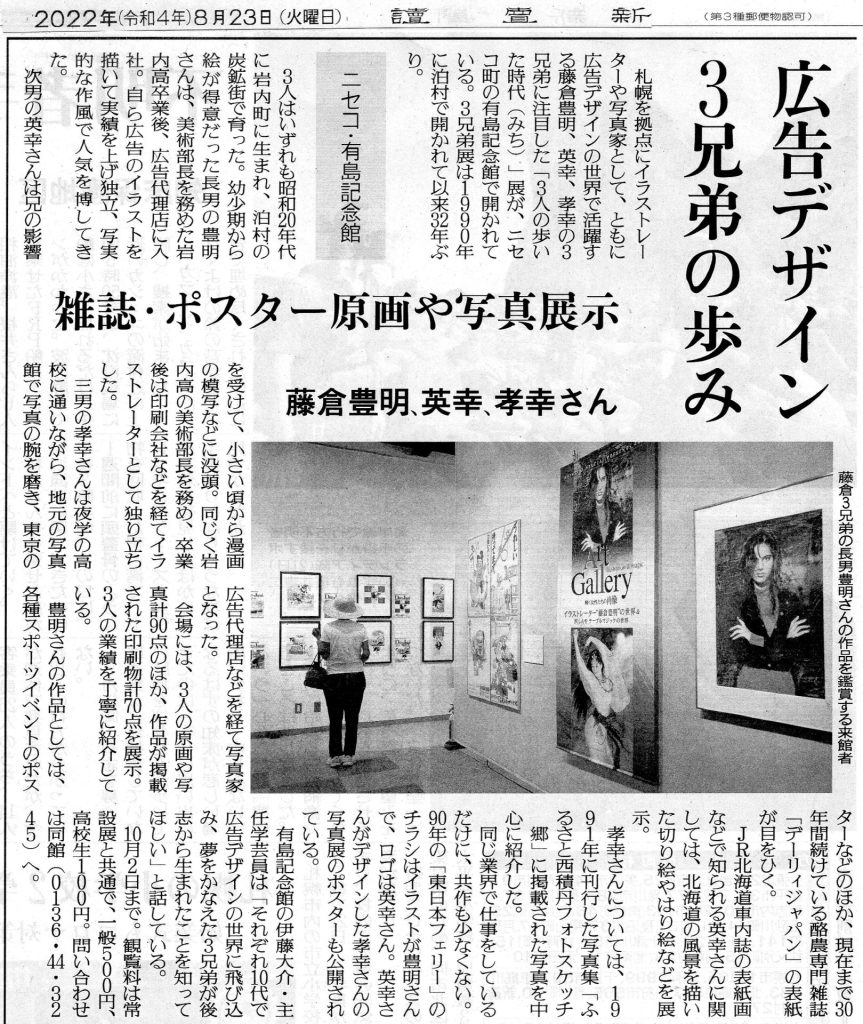

札幌彫刻美術館友の会の会員、藤倉まゆみさんのご親戚が「3人の歩いた時代(みち」展がニセコ町の有島記念館で開かれています。自然豊かな今が一番素晴らしい季節、是非訪れてみてください。

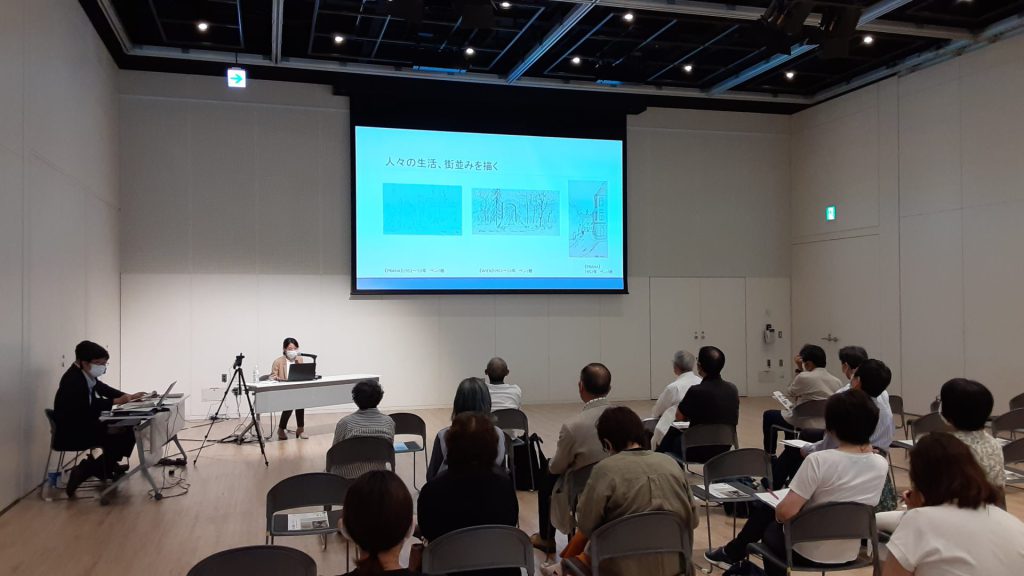

「本郷新とピカソ」 ―平和を求める芸術家の旅と造形をめぐってー

7月16日SCARTSコートで芸術の森美術館の山田のぞみ学芸員による講演があった。

1950年代に2回ヨーロッパや中東、アジアを本郷新は旅をした。

旅の途中でパブロ・ピカソの《鳩》を各所で見た。その力強さに引き付けられ、

帰国後、自身も敬愛するピカソと同様に「平和」を追求する彫刻家となっていくのである。

いまヨーロッパでは第二次世界大戦以来最大の戦争がおこなわれている。

今回の講演はまことに時宜を得たものとなった。(高橋大作)

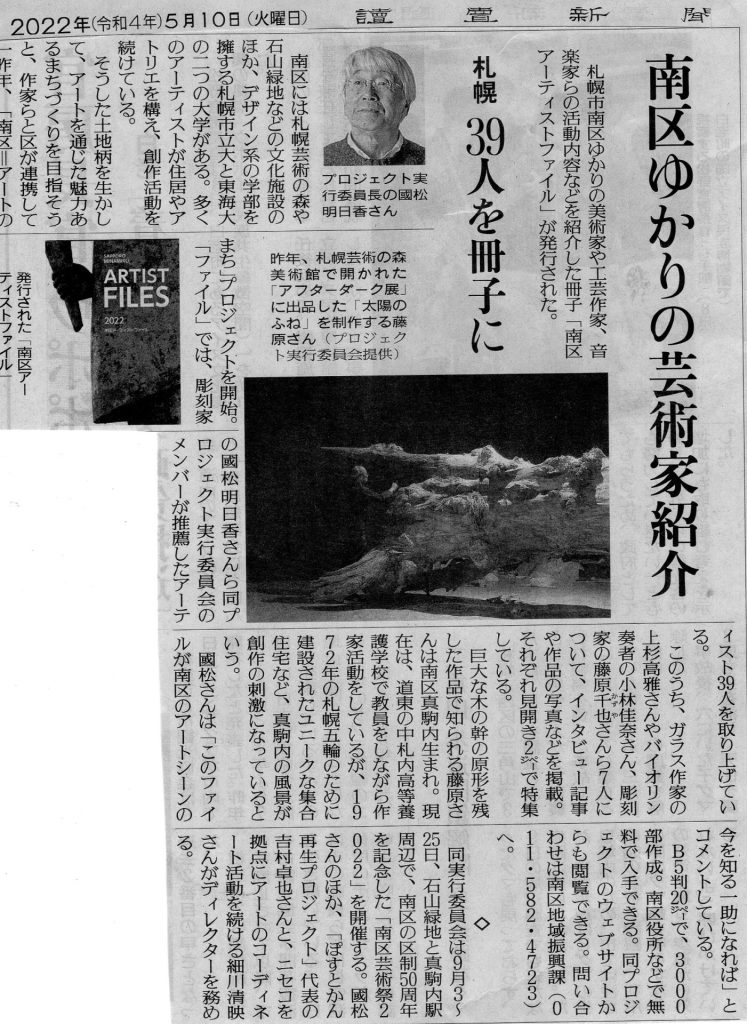

当会の顧問 國松明日香さんを中心に「南区=アートのまち」プロジェクトが開始。

美術家や工芸作家、音楽家などアーティスト39人の芸術家紹介が載った冊子が発行されたという読売新聞の掲載紙紹介です。