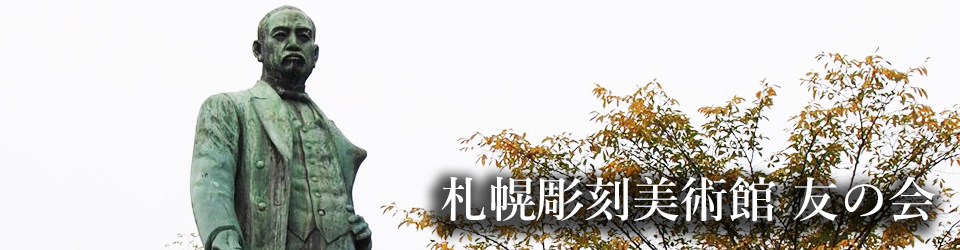

羊ヶ丘展望台管理事務所から今年は羊ヶ丘展望台の65周年記念のイベントに向けて「丘の上のクラーク像(坂胆道 作)」の清掃依頼がありました。 私たちは毎年クラークの像を清掃していましたが、2年前に塗装修復が行われたことから2年ぶりの清掃でした。観光客が来る前の7時半からという依頼でした。高橋会長はじめ5名が参加、近くの若い青年とお母さんも駆けつけてくれました。台座と合わせて4,5mあるクラーク像ですが足場が組めないので高圧洗浄機を用いた清掃でした。角材の先に洗浄機のノズルをしっかり縛り付け洗浄液を吹き付けた後、水でしっかり汚れを洗い落としました。手が届く部分はブラシを用いて汚れを取りました。65周年ということで北海道新聞とNHK が取材。NHKは当日昼のNHK北海道のニュースで報道しました。