6月22日(日)前日からの雨上がり湿度が高い一日、今回は4回目の清掃活動。本郷新記念札幌彫刻美術館 サンクスデーのイベントでの一貫 午前中には『山内壮夫入門』を梅村学芸員のお話を聞き、山内壮夫の生涯や今回の山内壮夫展のタイトルの共鳴する彫刻の意味を理解することができました。又『彫刻の道』さんぽに参加。札幌彫刻美術館の周囲を散歩し途中には大きなカタツムリに出会い、彫刻解説、クイズを解くことでより理解が深まりました。大通公園の「泉」の像が描かれたマンホール蓋を探すでは。後日同じものを中島公園近くの南9条西3丁目の横断歩道上で発見しました。まだほかにもあるようです。

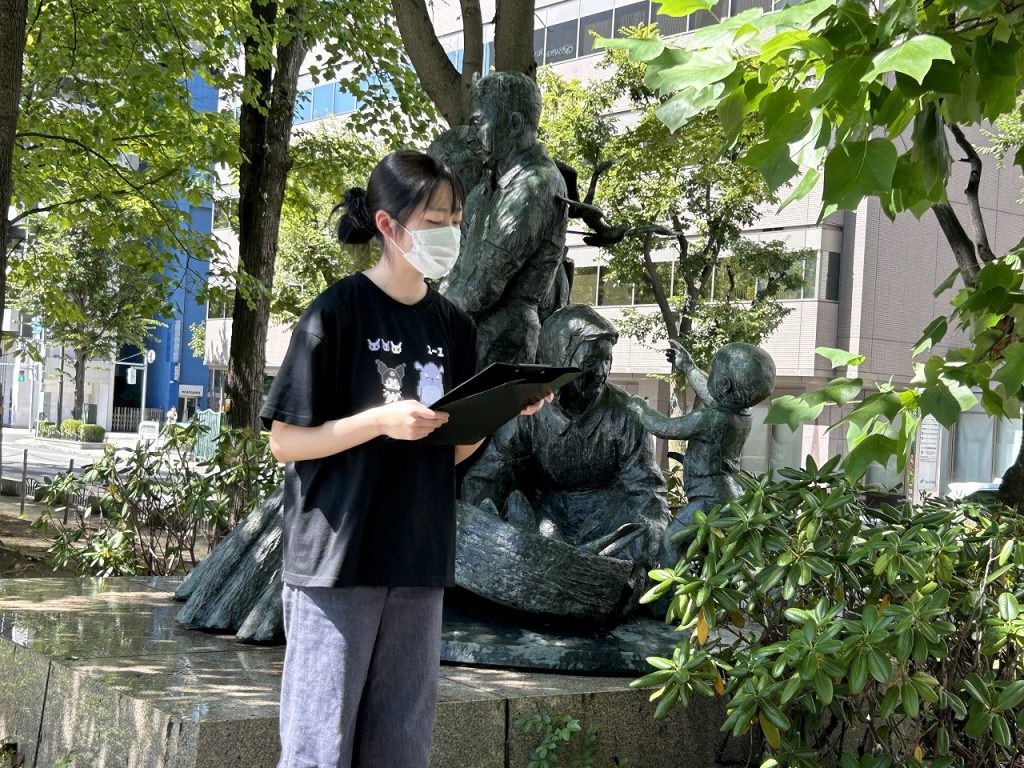

午後からは、洗って味わう彫刻のカタチでは本館前にある、4体の彫刻を当日来館されていた方がや藤女子大生を含む26名の皆様で洗い、洗浄、ワックスがけの一連の作業を行いました、作業の後彫刻たちは暖かい日差しを受けて美しく輝いていました。(藤倉まゆみ)

5月11日(日)、本年度第1回目の清掃活動が実施されました。

5月11日(日)、本年度第1回目の清掃活動が実施されました。